一个酗酒的爸爸养出来了两个不同的儿子,一个考上了博士,另一个则生活困顿

作者:钱江英

时间:2024年12月30日

每个人心里都有一所学校:自我教育

海勇导师说,每个人心里都有一所学校:自我教育。

在这所学校里,有三个成员:理想的自己、糟糕的自己和现实的自己。

比如,海勇导师在给我们上课时,我们听着课,感觉非常有道理,同时,又感觉自己以前做妈妈怎么那么糟糕,怎么那样对待孩子呢?

想想看,这是激发了哪个自己呢?糟糕的自己。所以,要看我们的注意力在哪里了,我们一对比,发现自己哪儿哪儿做的都不好,更加懊恼悔恨了,原来,我是如此的糟糕。

换一种视角再看看——

如果我们看到海勇导师说,我们可以“顺其自然”,我们就明白了,其实是海勇导师激活了我们自己这所学校里的“理想的自己”——哦,原来,我还可以“顺其自然”,而不是只会死心眼地认为,孩子不跟姥姥说话,那就是孩子不尊重姥姥。我们还可以用发展的眼光看待当下发生的一切,而不是给孩子下定义贴标签,强迫孩子现在必须跟姥姥说话。

在这个“是的,是的”的恍然大悟的过程中,我们完成了“自我教育”,原来,还可以这样做。我们也就不再盲目自责内耗了,而是看到本质,有了方法。

海勇导师说,自学是学习的最高境界,自我教育是教育的最高境界。

教育最终的结果既不是由爸妈实现的,也不是由老师实现的,而是由你自己对自己选择完成的哪个教育实现的(是理想自我还是糟糕自我对自我的教育)。

【现场演绎】

海勇导师讲过这么一个故事:一个酗酒的爸爸养出来了两个不同的儿子,一个考上了博士,另一个则生活困顿。

记者采访博士,博士说,谁让我有这样一个爹呢?博士儿子的内心中“理想自我”被他激活,他要通过努力,让自己成为自己想要的样子,而不是成为爸爸那个样子。

记者不甘心,又采访生活困顿的儿子:你咋没能像你的博士哥哥那样呢?那儿子抱怨:谁让我有这样一个爹呢?这个儿子内心的“糟糕的自我”被孩子激活了,孩子的“糟糕的自我”会对他进行“教育”——你就是很糟糕,要不然,老师为啥会批评你?孩子常常在内心把自己揍的鼻青脸肿的。长此下去,孩子只会觉得自己越来越糟糕,甚至得出来一个结论——自己就是一个废物、垃圾。

你看,同一个爸爸却养出来了不同的儿子,同一个爸爸却激活了不一样的儿子。博士儿子的“理想自我”被激活了:我不要像我爸爸那样,我要努力学习,让自己优秀起来。而那个生活困顿的儿子被“糟糕自我”激活了:谁让你有这样的爹呢?你看看,你跟你爹一个德性!你连你爹都不如哩!

因此,不是外在经历着什么,而是内在选择了什么样的自我教育,是理想的自我在教育他,还是糟糕的自我在教育他?最终就呈现出来了优秀的自己或糟糕的自己。

无独有偶,生活中,这样的现象还真不少见。一个朋友面对父母暴厉,从小就立志好好念书,能够让自己有一天摆脱父母的暴厉,结果,她还真的做到了,不仅考上985名校,而且还在大学里自学了心理学,她的原生家庭的代际传递在孩子这里中断,孩子被她养的阳光自信。而用她的话说,她的弟弟就没那么幸运了,活在了父母的嘴里,甚至在她看来还有些“可怜”。

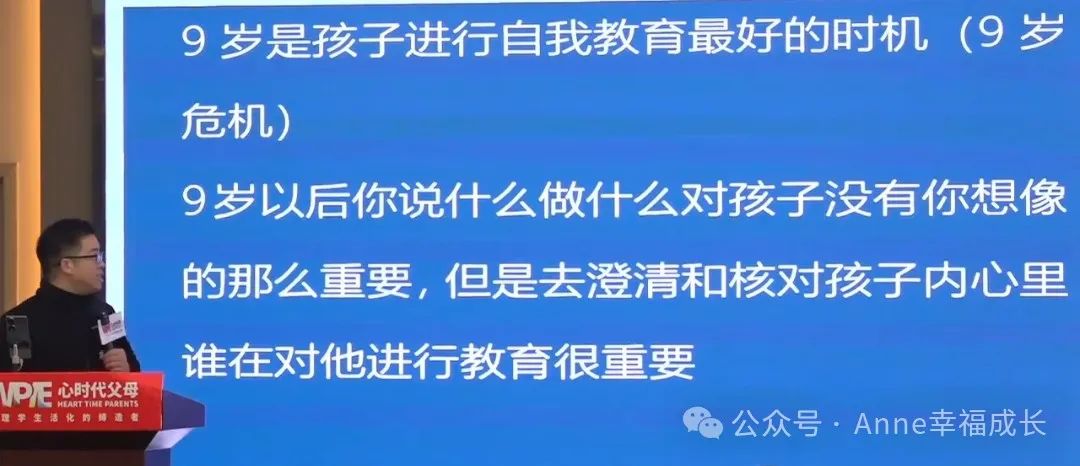

9岁以后的孩子是“自我教育”的开始,孩子内心中住着“人、神、魔”三个角色,就看孩子的内心激活了哪个角色。

面对9岁以后的孩子,我们可以和孩子核对一下:乖乖,你听到妈妈说的话是什么?你内心里激活的是神仙还是妖怪?

海勇导师强调,我们一定要去跟孩子核实,“核实”非常非常重要。

不是我们跟孩子说完了,就结束了,而是我们要在孩子听完之后,跟孩子核实一下——你内心里激活的是神仙还是妖怪?核实“谁”在教育他。否则的话,我们说的是“神仙”,孩子有可能感知到的是“妖怪”。我们要核实,是“神仙”还是“妖怪”教育出来的孩子?我们表面上教育出来的孩子,其实他的背后站着“人、神、魔”三个角色,他被教育出来的到底是哪一个呢?去跟孩子核实一下,即知。

这就是“自我教育”,成人也一样。

我们一定要澄清澄清再澄清,核对出来他的内心里是“谁”在对他教育。理想自我?现实自我?糟糕自我?它们仨,到底是谁哪个声音在孩子的内心里教育孩子的呢?

因此,9岁以后的孩子,我们对他说什么做什么没有我们想象中的那么重要,但是,去澄清和核对在他内心里,谁在对他进行教育,却很重要。