王熙凤和王纪琼的隔世共鸣——“一吊钱”让休学两年的孩子重返校园

作者:张奋赢

时间:2025年10月15日

|前言|

“一吊钱”的智慧

(...)

赠人千金,不如渡人一念

这让我想起王纪琼院长在家庭教育系统课上的良苦用心。他不仅传授给我们丰富的生活化心理学知识,更传递了许多我们不易觉察的为人处世之道。

曾有家长焦急地询问王纪琼院长:“孩子脾气暴躁、顶撞老师,该送哪家医院?”

纪琼院长没有直接回答,而是给出了一个出人意料的建议——先在当地找一家心理咨询机构,若实在找不到,心时代父母就是最后托底的地方。

这不正是王纪琼院长递出去的那珍贵的“一吊钱”吗?

大多数孩子出现行为问题的根源在于认知观念,而非生理疾病。

若只盯着“该去哪家医院”这“二十两银子”,很可能导致孩子被贴上“有病”的负面标签,错过真正有效的帮助,甚至让问题更加严重。

从整理头发开始

(...)

一个让休学孩子重返校园的奇迹

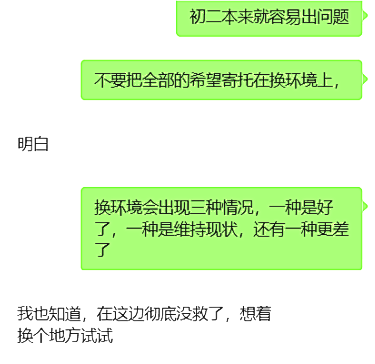

更触动我的,是王纪琼院长对一位连线学员的提醒。

当时,一位学员接连向纪琼院长提问,王纪琼院长已清晰地给出“一二三”点建议,学员却立刻又说:“我还有一个问题......”

见学员只知索取答案而不懂回应,纪琼院长温和地打断了他:“你至少要先回应我一下。”

王纪琼院长指导连线的学员

这句看似与教育无关的提醒,恰恰点破了学员与孩子沟通的症结。

纪琼院长进一步耐心解释道:“在生活中,孩子跟你说话时,你一定也缺乏及时的回应。正是这个原因,才导致了你的家庭中出现各种各样的困扰。”

镜头前,这位学员连外表都透着对生活的将就。

纪琼院长又直言不讳地建议:“你需要从外到内做出改变,不如就先从整理头发开始吧!”

关于“回应”的提醒和“整理头发”的建议,正是王纪琼院长给学员递出的“一吊钱”,也成了这位学员改变现状的起点。

令人欣喜的是,她休学两年的孩子如今已重返校园。而这一切的转变,都始于那些曾被忽略的细微之处。

这么一想,王熙凤随手递出的那一吊钱,在王纪琼院长的系统课堂上,其实也从未缺席。

比如,纪琼院长曾提醒现场学员:“上台分享时,别忘了对线上同学打招呼。”

他指出,线下学员开口第一句,就应说“线上线下的同学们好”。这不是记不记得的问题,而是心里有没有装着别人。

话筒离得远,是心中没装着他人;被抽中了,直挺挺上台就开讲,说明做人的能力还有提升的空间。

孩子厌学,转学不是解药

(...)

家长到底该换什么?

生活中,我们又何尝不是总盯着那“二十两银子”?

我的一位老乡,儿子在老家读初中,厌学情绪严重。他一门心思只想找门路给孩子转学,却不愿面对孩子厌学的根源。

毕竟,不会游泳的人,换个游泳池也依然不会。

奋赢老师帮助老乡分析问题

转学无非三种结果:第一种,孩子在新环境中逐渐好转;第二种,一切如旧,孩子依然不愿踏进校门;第三种,孩子厌学的情况比从前更糟。

可这位家长眼中只有“换个环境”这一种可能,完全忽略了另外两种风险。

王纪琼院长特别强调:“不要孩子一遇到学习卡点就轻易转学。如果非转不可,也一定要按流程做好前期铺垫。否则,孩子转学后可能出现更严重的问题。”

现实中这样的案例触目惊心:有的孩子转学后,在新环境中连大便都拉不出来;还有的干脆离家出走,连家都不愿再回......

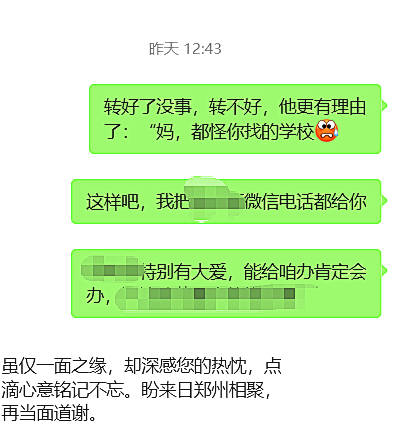

我运用王纪琼院长教给我们的方法,不仅为这位老乡提供了一些她想要的“门路”,更送上了解决问题的“一吊钱”。

至于这“一吊钱”的价值她是否真正领悟,那就不是我们能决定的了。

老乡感谢张奋赢老师的指导

人生路上,真正的智慧往往藏在这些细节里——那些超越功利计算的额外付出,那些看似微不足道的善意提醒。

它们如同王熙凤的那“一吊钱”,初看平凡无奇,却在关键时刻照亮前路,温暖人心。

黑暗里的微光

(...)

二十两银子,不如一吊“真心”

下次当别人给你“二十两银子”时,别忘了留意那额外赠的“一吊钱”;当你有能力给予时,也别忘了在解决“温饱”之外,多备一吊温暖人心的钱。

因为真正让人铭记于心的,从来不是雪中送炭的银子,而是那份想你所想、急你所急的真心。

亲爱的读者,在你的生活中,是否也曾忽视过身边那些“一吊钱”的真正价值呢?