来自狮子王的喜讯(二)从躲在角落哭到捧回A+成绩单,这个女孩用半年证明:改变从不需要惊天动地

第一次把一模的B等成绩单折成小方块时,小清的指甲掐进了掌心。

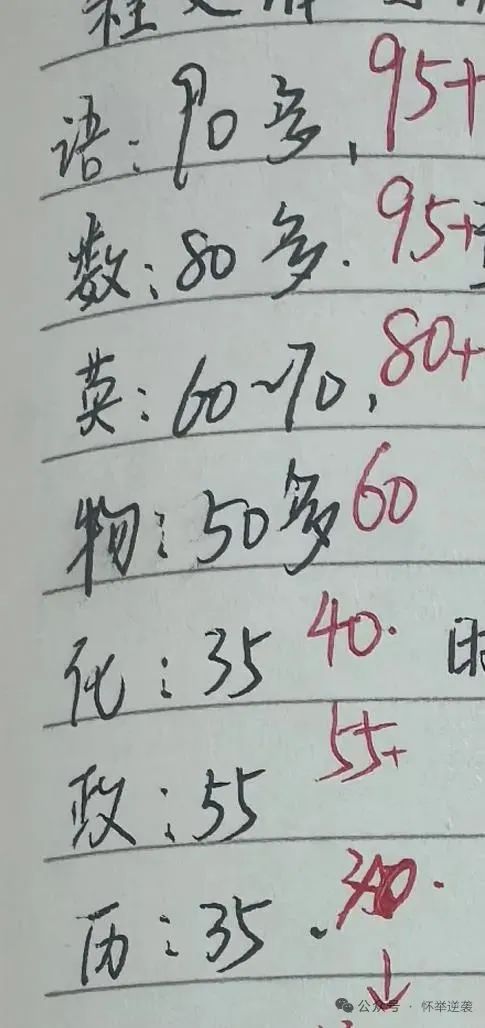

那时的她总在算分:语文掉到及格线,数学80多分的优势越来越弱,英语答题卡上的红叉像排歪歪扭扭的队伍,物理50多、化学35、历史35——这些数字像块石头,压得她喘不过气。

更让她难受的是,明明在日记本里写过"想考进前三",却连翻开练习册的力气都没有。

手机屏幕亮到凌晨是常事。刷短视频时手指划得飞快,可只要一锁屏,就会盯着桌角没写完的作业发呆,心里像有两个声音在吵:"快学啊"和"学不会的",最后吵得她只想蒙头睡觉。

同学路过座位时,她会立刻合上错题本——怕被看见上面大片的空白,怕有人问"这道题你也不会?"。妈妈端来热粥,她会突然拔高声音:"说了别管我!",话一出口就后悔,却拉不下脸道歉,只能听着妈妈落寞地关上门。

课堂上总是低着头,老师提问时声音小得像蚊子哼,明明有没听懂的地方,却攥着笔不敢举手,总觉得"这么简单都不会,肯定会被笑话"。每天睡前都在骂自己:"你怎么这么没用",眼泪把枕头浸湿了一片,第二天照样在课堂上走神。

转机来得很突然。妈妈说"带你见见许老师"时,小清捏着成绩单的手攥得更紧了——她听够了"要努力""别贪玩"的道理,像听腻了的老歌,连调子都懒得记。

可许老师把一杯温水推到她面前时,没提成绩,也没谈分数,只是笑着说:"我上初中时,数学课总盯着窗外的麻雀发呆,后来把公式抄在橡皮上才记住。"小清愣住了,第一次有人跟她说"我也这样过",而不是"你不该这样"。

许老师讲自己怎么把历史年代记在手腕上,说"其实怕难很正常,就像爬山时谁都会喘";聊到手机时,老师挠挠头说"我家孩子也总说'再玩五分钟',结果俩小时过去了"。那些话像温水,慢慢漫过心里结了冰的地方。

最让她忘不了的,是老师指着窗外的梧桐树:"你看它冬天叶子掉光时,谁也不知道根在土里长新须。"

两个小时后,小清听见自己小声说:"那...我试试?"声音轻得像叹气,心里却有个念头在冒头——大不了就还是老样子,可万一呢?

这个"万一",成了她从混沌里钻出来的第一个缝。

她开始"拆"掉那些困住自己的东西

手机,她用了个笨办法

许老师说"别想着一下子戒掉,就像吃饭得一口一口来",她便让妈妈把游戏和视频软件设了密码,每天只能在写完作业后玩20分钟。前几天抓心挠肝的,上课总忍不住摸口袋,想起老师说"踏实比痛快更长久",硬是攥紧笔挺了过来。

后来发现,做完一套数学卷的时间,够刷好几条视频,可笔尖划过草稿纸的踏实,是手机给不了的。

和人说话,从"低头"到"抬头"

许老师教她"不懂就问,就当帮老师给全班讲题"。语文课轮到她朗读,攥着课本的手全是汗,想起老师说"声音大一点,其实是给自己壮胆",读到"会当凌绝顶"时,突然想大声一点。

读完听到同学的掌声,才发现自己的声音没那么难听。后来遇到不懂的题,她会主动凑到学习小组旁边,原来大家讨论时,谁都有"卡壳"的时候——就像老师说的"谁也不是天生就会"。

和妈妈的关系,像冰慢慢化了

许老师跟她聊"妈妈的唠叨里藏着慌",说"你摔门时,她可能在厨房偷偷抹眼泪"。妈妈又来帮她收拾书桌时,她正想说"不用",却想起老师的话,瞥见妈妈鬓角的白头发。话到嘴边变成了"妈,这个成语的意思我不太懂"。

妈妈眼睛亮了一下,立刻搬来字典,母女俩头挨着头查的时候,小清闻到妈妈身上的洗衣液味,突然觉得很安心。

她开始在课本第一页写"今天要举手",开始把"再做一道题"当成奖励,开始在早读时跟着大家一起开口。第一次月考进步三名时,她犹豫了很久,还是把成绩单递给妈妈:"这次...比上次好点。"

妈妈接过纸的手在抖,笑着笑着就哭了。她偷偷给许老师发了条消息,老师回了个竖起大拇指的表情,后面跟着一句"我就知道"。

中考成绩出来那天,小清的手指在查询页面悬了很久才点下去。A+和658分跳出来时,她突然想起半年前那个躲在被子里哭的自己,想起许老师窗台上那盆总也养不枯的绿萝——老师说"它看着慢,根在土里使劲呢"。

原来那些"我不行"的声音,那些觉得跨不过去的坎,都是自己给自己设的坎。就像许老师说的,就像她慢慢发现的:手机能锁住,问题能问出口,妈妈的爱能接住,成绩能一点一点往上爬。

现在她偶尔会翻出那张B等成绩单,不是为了难过,而是想记住:改变从来不是一下子变好的,是背单词时多坚持的5分钟,是想问的问题没忍住问了出来,是对妈妈说的那句"今天的饭真好吃"——这些细碎的瞬间攒起来,就成了照亮前路的光。许老师,就是那个最早把光递到她手里的人。

每个陷入混沌的孩子,都像等待春天的种子。他们不是不愿发芽,只是暂时被冻土困住;不是不想向上,只是还没找到破土的力量。

许老师的可贵,正在于他从不用“必须优秀”的阳光暴晒,而是用“我懂你”的温润,慢慢化开孩子心里的冰。他让我们看见:真正的帮助从不是“拔苗助长”,而是蹲下来,陪孩子一起数“今天又多了一条根须”。

如果你身边也有这样的孩子,请记得:你的一句“慢慢来”,可能就是他们敢往前挪的第一步;你的一次“我陪你”,或许就是照亮他们混沌的第一束光。

我们,始终在这里——做那个愿意等、懂得陪的人,陪每个迷茫的孩子,从“不敢试”走到“我能行”。