学了“界限”,才发现自己踩了很多坑

作者:钱江英

时间:2025年2月4日

在《唤醒自驱力》第二天的课上,海勇导师讲了一个主题——界限。

为啥要讲“界限”?因为界限不清,往往会导致我们活得很辛苦。

逐一对比查看,发现自己踩了不少坑。学习后,也知道如何避坑了,不仅自己不辛苦轻轻松松,身边的人也舒服也跟着受益。

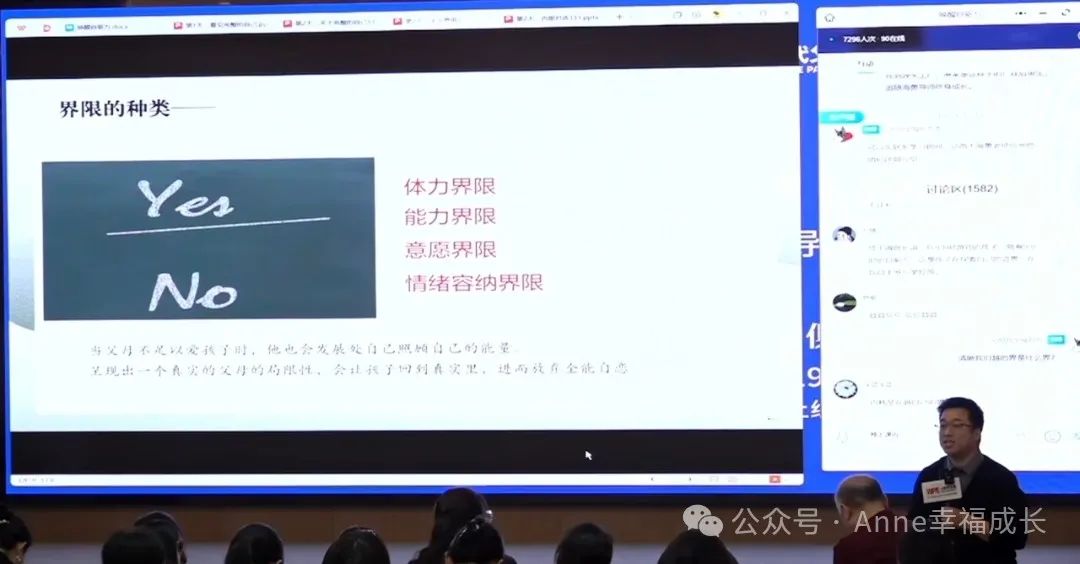

四类主要的界限

1、体力界限

比如,让孩子参与家务劳动,让孩子提他力所能及的东西,背自己的书包,旅行途中拿自己的行李箱。这些都是在协助孩子看见自己的体力界限。

我从小到大因为学习好,父母较少让我做家务活,结果我就把这种错误的养育模式复制给了孩子。孩子上小学放学,为了不让孩子累着,怕给孩子压得长个子慢,我们就主动把孩子书包背过来。以前孩子参与学校公共区域的卫生打扫时我还纳闷儿,学校都不能找保洁来完成吗?学生在学校不应该是学习的吗?

你教育孩子的方式一定与你过去的经历有直接的相关性。

——王海勇

如今我才真正理解了清晰了,我们不能剥夺孩子奉献体力的机会与权利,侵犯孩子的体力界限,剥夺孩子在学校在家的功能。我们要舍得使孩子,这本就是孩子成长的权利。孩子在学校的角色是学生,但并不是只在教室学习才是“学习”,打扫学校卫生也是“学习”的一部分,是孩子在学校贡献体力的机会,孩子在家的角色是家庭成员,需要承担家庭劳动。

我们培养一个有家庭责任感的孩子,培养一个从“劳动”开始的孩子,培养一个心疼我们的孩子。

你要培养一个在家庭里面承担家庭责任并心疼你的孩子。

——王纪琼

2、能力界限

我是有能力自己去上学的,我是有能力照顾好自己的,我是有能力自己整理书包整理房间的,等等。

3、意愿界限

对于别人不愿意做的,我们不勉强,这是意愿界限。比如弟弟不想下楼帮姐姐拿快递,比如周末孩子想让表姐来家住,表姐不愿意来更不愿意住,起初孩子会不开心,后来孩子明白了,要尊重表姐的意愿。

4、情绪界限

这个事儿,我已经在情绪上受不了了,但是我还是不说,这就是我在越自己情绪容纳的界限。(在关键时刻,在孩子需要的时候,可以把这个界限分享给孩子,让孩子明白,谁也不能越界她的情绪容纳界限,哪怕这个人是自己的父母或闺蜜。)

内耗是什么?在情绪容纳上,我已经受不了了,但是我依然在攻击我自己,指责我自己,越我自己的情绪容纳界限。

对方已经生气了,老公已经非常生气了,孩子已经受不了了,我们还在自顾自地指责、抱怨、数落老公,滔滔不绝地、自我感动式地给孩子讲大道理,让孩子幡然悔悟、良心发现等等,让对方越来越生气,这就是我们在不断的突破对方的情绪容纳界限。

在家庭中,每个人的心理感受都应当得到尊重。

——王纪琼

界限是安全感是要遵循的,界限是不完美但是真实的

1、识别这些界限,让我们再遇到类似情形时,能够清晰自己,清晰彼此的界限在哪儿,而不至于让事情越来越恶化,越来越失控。

界限一划,清清楚楚,去遵循。

比如前几天,我想让我妈帮我看一下午狗,沟通后,我发现妈明确表示不愿意看狗,我清晰了我妈的界限(不看狗),我也就管住了我自己不去越我妈这个界,不勉强我妈,我也不越我自己情绪容纳的界限,不盲目生气或者有受害人心理绑架我妈,不让我妈为难或者自自责。

呈现一个真实的父母,承认自己的局限性,避免孩子成为全能自恋的孩子。

2、我尊重我的意愿,我承认我的意愿,我保留我的意愿,虽然它有局限性,同时,我也尊重你的意愿,你的界限。这是一种平衡,这样的话,父母和孩子双方都能活在真实里,放弃全能自恋。父母不必装的辛苦,孩子也不装的憋屈。

如果孩子没有尊重父母的意愿,比如约定好的玩2小时平板,这说明啥?

说明孩子内心深处并不认可与确定这个事先的“意愿”,孩子并没有真正清晰自己的“意愿”是什么,他的界限有可能是在那个当下为了讨好父母而定的(这样的话,我爸妈就会开心,也会放过我)。

因此,我们需要再次和孩子去确定玩平板时长的那个意愿或边界——孩子和父母都能真正接受的意愿或界限是多少?

当然了,也要遵循界限的三不原则,不伤害自己,不伤害他人,不伤害环境。比如涉及危险的要制止,比如协商一致的作息计划,不要轻易打破。

缺乏界限的三类家长

1、过于严厉的家长——特别容易越自己的界,越孩子的界。

过于严厉的家长经常会越界跑到孩子的边界里,不由孩子分说,不顾孩子的感受,孩子的言行必须得符合他们的标准与要求,否则就是严厉批评与指责,更有甚者则是挨打。

2、过于软弱的家长——不清晰自己的界,表面上凡事儿都问孩子尊重孩子。

父母活到了孩子的世界里,让孩子没有世界可活。因为父母过于软弱没有自己的主见,需要在孩子那里找到支撑,所以不断地问孩子想吃啥想穿啥想去哪儿玩,看似民主,实则是父母自身的匮乏和软弱的表现。走别人的路,让别人无处可走;活别人的活,让别人无处可活。

一直妥协的父母会逐渐失去孩子的信任和力量,会跟孩子一直妥协,一退再退。有时候孩子不相信父母,是因为父母不值得孩子信任。如果父母经常妥协,就是在变相地告诉孩子:“我不靠谱”,“我不值得信任”,“不值得依靠”。失去了父母该有的样子,父母这个人设立不起来,孩子则打心眼儿里认为父母不靠谱,看不上父母。

因此,有时候在面对孩子的“步步紧逼”时,我们需要坚持一下,甚至在有必要的时候和孩子斗一架,冲突一次,辩论一次,都是在认清彼此的界限,也让父母自己的界限得以清晰起来。

因此,面对九岁以后的孩子,父母可以和孩子一起开辩论会。每个家庭成员都有机会把自己的界限拿出来,进而清晰家庭共同界限。

青春期的孩子需要冲突——吵着吵着,彼此都明白了自己的界限,对方的界限,家庭的界限。每个家庭成员都能够在自己的界限内做自己力所能及的事儿

3、不在(身不在或心不在)

这类父母要么是在孩子身上却不如不在,经常忽视孩子,不关注孩子,只看见孩子的行为,却从来不曾关注孩子的感受。比如只跟孩子要成绩,却不肯好好陪伴孩子。即使陪在孩子身边,也是身在曹营心在汉,让孩子有被忽视的感觉。要么就是不在孩子身边,常年在外或者工作很忙,即使回到家也较少陪伴孩子,或者浮于形式上的“在”,导致和孩子的关系渐行渐远,话不投机。

在教育里面经常考验我们父母的两个能力:第一,我们“是”的能力,第二,我们“在”的能力。

——王海勇

最后,海勇导师告诫父母:小时候界限不够的孩子,青春期会过得很艰难。